あなたの懲戒解雇理由は有効?懲戒解雇の理由(事由)の知識

懲戒解雇に関わる相談において、懲戒解雇の理由が強引で不相当なケースが多いことを実感しています。その傾向は、企業規模が小さいほど、または経営体制が独裁的である傾向が強いほど、顕著となっています。

このような懲戒解雇権の乱発(濫用)を防ぐためには、各労働者が、裁判で有効となりうる懲戒解雇理由の内容を知っておくことが効果的です。その知識があれば、いざ自分や同僚が懲戒解雇になった時、会社が懲戒解雇処分をした原因たる理由について、素早く判断できます。

難しく考える必要はありません。過去の裁判例を参考にしつつ、よくある事例の知識を頭に入れて自身の例を照らし合わせれば、おかしいと思った言いがかり的な懲戒解雇の理由について、的確な反論を展開することができます。

当ページでは、経歴詐称・職務懈怠・業務命令違反・職務中の不正行為・会社外での非行・ダブルワーク(二重就職)の6点の懲戒解雇理由について詳しく説明します。

不当な懲戒解雇の理由(事由)を見抜くための基礎知識

不当な懲戒解雇の理由(事由)を見抜くための基礎知識 懲戒解雇の理由(事由)となりうる行為の種類を知ろう

懲戒解雇の理由(事由)となりうる行為の種類を知ろう 懲戒解雇の理由(1):経歴詐称

懲戒解雇の理由(1):経歴詐称 懲戒解雇の理由(2):職務懈怠

懲戒解雇の理由(2):職務懈怠 懲戒解雇の理由(3):業務命令違反

懲戒解雇の理由(3):業務命令違反 懲戒解雇の理由(4):職務中の不正行為

懲戒解雇の理由(4):職務中の不正行為 懲戒解雇の理由(5):私生活における非行・不行跡

懲戒解雇の理由(5):私生活における非行・不行跡 懲戒解雇の理由(6):ダブルワーク(副業禁止規程違反)

懲戒解雇の理由(6):ダブルワーク(副業禁止規程違反)

不当な懲戒解雇の理由(事由)を見抜くための基礎知識

企業には、無制限に懲戒処分権があるわけではありません。企業が懲戒処分を有効にするためには、一定の条件が必要となります。

不当な懲戒解雇を見抜くための「懲戒解雇の要件」の知識 でも説明していきますが、当ページでは不当な懲戒解雇の理由を見抜くための知識という観点から説明していきましょう。

懲戒解雇が有効となる条件とは、以下のものです。

- 【条件1】周知された就業規則に「懲戒の種類および事由」が明記されており、会社に懲戒権が存在していること

- 【条件2】労働者の行為が、就業規則に定められた懲戒事由に該当していること

- 【条件3】懲戒解雇は、懲戒の理由となった行為の性質や事情に照らして社会通念上相当なものであると認められること

これらの条件を満たしていて、初めて懲戒処分は裁判において有効と判断されるのです。以下で、これらの条件について詳しく説明します。

【条件1】周知された就業規則に「懲戒の種類および事由」が明記されており、会社に懲戒権が存在していること

その会社に就業規則はあるか?

あなたの会社に就業規則は存在するでしょうか。存在しないというのならば、あなたに突き付けられた懲戒処分(懲戒解雇)は、裁判で無効と判断されることになります。

会社が懲戒権を行使できるためは、その会社で就業規則が作られていることが必ず必要なのです。その会社に就業規則が存在しない以上、会社は全従業員に対して例外なく、懲戒権を行使することができません。

会社が、労働者が原因で生じた損害について賠償を求める場合は、懲戒権とは違うことなので、その場合の損害賠償請求自体は、無効なものではありません。

就業規則は労働者に周知されているか?

「周知されている」とはどのような状況か?

「周知」とは、以下の状態にしておくことを言います。

- 常に作業場の見やすい場所に掲示する(見やすい場所に画びょうで止めて貼っておく等)

- 常に作業場の見やすい場所に備え付ける(就業規則をつるしておく等)

- 労働者に就業規則を記載した書面を交付する(就業規則が書かれた書面を、各労働者に手渡す)

- パソコンで常に労働者が閲覧できる状態にしておく(労働者が自由にアクセスできるホームページ上もしくはデータ上に、就業規則の内容を示す等)

これらの状態であれば、労働者は就業規則を見る時、心理的な抵抗感を感じることなく見ることができます。

上記の状態でなく、例えば就業規則が上司の机の中に保管されている場合はどうでしょうか?その場合、労働者は上司に閲覧の申請をしなければならず、そこで「閲覧する」意思に心理的なストップがかかってしまいます。

そのような状態は、「周知」が徹底されているとは言えません。よってこのような状況であるならば、裁判や労働審判において当該懲戒解雇の無効を主張する場合に「就業規則は上司の机の中に保管されており、自由に見ることはできなかった。つまり就業規則は周知されていなかった。」と主張することになります。

労働基準法上就業規則を作成する義務のない会社であっても、作ったならば周知する必要がある

ブラック企業の中には、従業員が常時10人にも達しない小さな零細企業もあります。

そもそも、そのような会社には、就業規則の作成義務すらありません。作らなくてもいいのです。しかし前記の通り、会社が労働者に懲戒処分を下すためには、懲戒処分について明記した就業規則を作らないといけません。

そして作った以上、就業規則であるがゆえに、周知をしないといけないのです。「常時雇われている従業員が10人未満の会社には就業規則作成義務がないから、作っても周知義務もない」というわけではないのです。

就業規則中に「懲戒の種類および事由(理由)」が明記されているか?

就業規則があり、それが周知されていても、就業規則中に「懲戒の種類および事由(理由)」について書かれた規程が存在しないと、会社は有効な懲戒権を行使できないことになります。

しかしここ最近は、企業防衛型の就業規則が当然のごとく出回っています。インターネット上にも、すぐにでも使えそうな企業防衛型就業規則のひな型が多数存在します。これらには間違いなく「懲戒の種類および事由(理由)」について書かれた規程が存在しています。

つまりほとんどの会社が、「懲戒の種類および事由(理由)」規程を備えた就業規則を持っていることになります。よってこの条件をもとに無効を主張することは、かなり稀なケースとなるでしょう。

【条件2】労働者の行為が、就業規則に定められた懲戒事由に該当していること

上記の通り、最近の会社の就業規則には、そのほとんどすべてに「懲戒の種類および事由(理由)」の規程が備わっています。

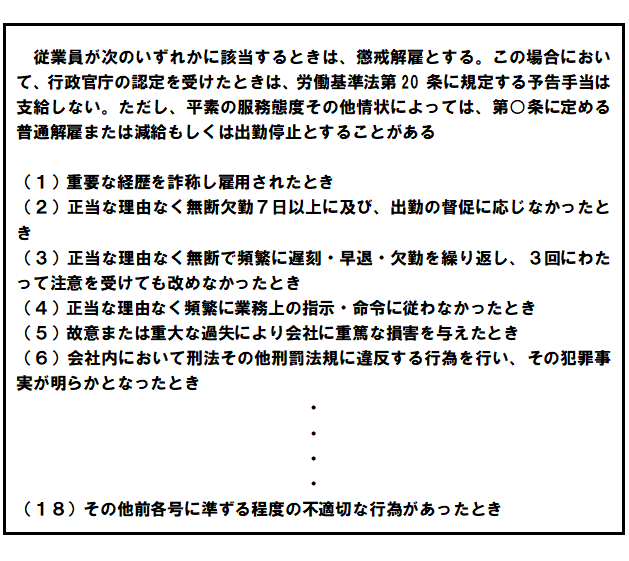

しかしその内容を見てみますと、あらゆる行為を含むような書き方がされている傾向があります。それを「包括条項」といいます。包括条項は、具体的な行為を示した項目を受けて、いちばん最後に以下のように示されるのが一般的です。

「前各号」とは、この包括条項前に示されてい具体的な行為のことです。労働者が前各号の中の一つに当てはまるか当てはまらないかはっきり断定できない行為を引き起こした場合、会社はこの包括条項を使って「○号に準ずる行為をしたので、懲戒処分する」と言い得ることになります。

このような包括的な表現をもつ規程が懲戒の事由中に存在すると、労働者のあらゆる行為が懲戒事由に該当する可能性が生じ、それが懲戒権の濫用につながる道を作ってしまいます。

よって裁判所は包括的な条項が存在していても、労働者を保護する観点から、懲戒処分の事由を限定的に解釈する姿勢を採っています。

【条件3】懲戒処分は、懲戒の理由となった行為の性質や事情に照らして社会通念上相当なものであると認められること

下された懲戒処分が、労働者の起こした行為に照らして、重すぎる処分でないか?という視点から導きだされる条件です。一般的に、「社会通念上相当なものであるか否か?」という言葉で表されます。「社会通念上相当」という言葉は、曖昧で分かりにくい言葉ですね。

そこで、この条件を検討する場合、以下の4つの視点で見ていくことにします。そうすると検討しやすくなります。

- 労働者の行為に照らして、処分が厳しすぎないか?

- 同じ規定に同程度違反した場合に、皆同じ程度の懲戒処分がなされているか?

- 従来には不問とされていた行為について懲戒処分が下された場合、事前の十分な警告や指導があったか?

- 懲戒処分に至るまでの手続きは、しっかりとなされていたか?

労働者の行為に照らして、処分が厳しすぎないか?

この視点については、わかりやすい基準というものがなく、各事例ごとに判断が分かれる傾向があります。裁判例を見てみても、各事例ごとに事情が異なるため、労働者にとって厳しい判決もあれば、そうでない判決も見られます。

同じ規定に同程度違反した場合に、皆同じ程度の懲戒処分がなされているか?

懲戒処分における平等性の原則です。

特定の労働者を狙い撃ちした解雇が行われた場合、気をつけて検討したい視点です。労働組合を立ち上げた労働者や、社内の労務管理について法律にのっとった権利を主張した労働者に対して、特に厳しい処分である懲戒解雇が行われた例をよく見ました。

当然ですが、複数の労働者が同時に懲戒処分該当事由である行為を起こした場合、複数の労働者に対して行われる処分は、すべて同じでなければなりません。

従来には不問とされていた行為について懲戒処分が下された場合、事前の十分な警告や指導があったか?

この視点も、懲戒処分の平等性の原則から得られる視点です。従来まで不問とされていた行為なのに、特定の労働者がその行為を引き起こした途端懲戒処分に付する、というのは、差別的な対応と言えます。

当該労働者に対する報復的な意図は明らかであり、報復的な意図で行われる懲戒処分は相当な行為と言えず、無効と判断されます。

従来不問な行為について懲戒処分とするには、事前に当該労働者に十分な説明と指導が必要となります。

懲戒処分に至るまでの手続きは、しっかりとなされていたか?

労働組合が存在する会社では、その組合と会社で、懲戒処分における手続きが合意されている場合があります。そのような場合には、その手続きを守らないで行われた懲戒処分は無効となります。

しかしそのような取り決めが存在する会社など、ほとんどありません。無い会社では、手続き上の保護は得られないのでしょうか?そんなことはありません。

懲戒処分における取り決めがない場合は、懲戒処分を行う前に本人に弁明の機会を与えることが要請されます。この「弁明の機会」はどのような会社(組合と会社とで懲戒処分を行うための手続きの合意がなされている会社も含まれる)でも経なければならない重要な手続きと言えます。

懲戒処分後に発覚した別の懲戒処分対象行為を、懲戒処分の理由の一つとして後付けできないのは、この「弁明の機会」が与えようがないからです。懲戒処分後に発覚した別の懲戒処分対象行為については、再び弁明の機会を与え、しかるべき手続きを経て処分を検討しなければなりません。

「懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為は、特段の事情がない限り、当該懲戒の理由とされたものでないことが明らかであるから、その存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることはできないというべきである。」【最1小判平成8年9月26日:山口観光事件】

懲戒解雇の理由(事由)となりうる行為の種類を知ろう

「懲戒事由」とは、懲戒処分をするうえでの根拠となる理由、ということです。懲戒処分の対象となる理由は、主に以下のものです。

- 経歴詐称(今まで経験した学業・職業・地位などを偽ってだましたこと。)

- 職務懈怠(担当している仕事を怠ったこと。)

- 業務命令違反(業務命令にそむいたこと。業務命令違背。)

- 誠実義務違反(職務中の不正行為などのこと。)

- 企業外非行(私生活上における不行跡・非行のこと。)

- ダブルワーク・二重就職(兼業禁止規定がある場合における他社での就職のこと。)

懲戒解雇は、懲戒処分の中でも最も過酷な処分となります。よって上記の懲戒処分理由に該当していたとしても、その行為の実情が一層悪質で重大であったこと(当該労働者が社内に在籍していると社内秩序を維持するのが困難であるような深刻な実情)が必要となります。

懲戒解雇の理由(1):経歴詐称

今まで経験した学業・職業・地位などを偽った行為(経歴詐称)は、どの会社の就業規則にもおおかた登場する、代表的な懲戒処分理由です。

しかし、懲戒処分することが相当だと判断されうる経歴詐称は、重要な部分を偽ったものであるものに限定される、という考え方が一般的です。裁判例においても、経歴詐称は懲戒処分の理由となり得るがそれは重要な部分を偽ったものであることを要する、と判断されています。懲戒解雇のケースであれば、なおのことでしょう。

なお、労働者が過去の組合活動歴・学生運動歴・政治活動歴を採用の段階で秘匿する行為は、懲戒処分の対象たる経歴詐称には該当しません。これらの活動は、日本国憲法に定められた労働基本権、思想・信条の自由に基づいたものであるからです。よって会社がこれらの活動を労働者に採用時に申告させること自体、違法な行為となり、後日採用時にこれらの経歴を秘匿したことをもって懲戒処分をすることは無効と判断されることになります。下の裁判例における判決文を見てください。

「およそ近代的な労働契約は、労働者が一定の労働力を使用者に提供することを目的とする契約にすぎないのであって、労働者がその全人格を使用者の支配下に置くことを目的とする契約ではないことはいうまでもないから、労働契約の締結に当り、使用者が労働者に対して労働力の提供とはあまり関係のない事項について申告するよう求めた場合には、労働者がその申告を拒否したり、その事項に関する正確な事実を申告しなかったりしても、そのことをもって、労働者を非難したり、労働者に不利益を課したりすることは許されない。」【東京地判昭54年3月8日 スーパーバッグ事件 】

さて、問題の「重要な部分」とは以下の部分であるとされています。

しかし、上記3つであれば、問答無用で懲戒処分が有効となる、というものでもありません。まして、懲戒処分中最も重い処分たる懲戒解雇理由となれば、上記3つにおいても、より重大な詐称の事実が必要となるでしょう。考え方のポイントは「労働者が、労働力の提供に深くかかわる経歴について、問題となっている偽りの経歴ではなく真実の経歴を告知したならば採用したか?」という判断基準です。

その考え方を頭に入れつつ、各「重要な部分」について詳しく説明していきましょう。なお、経歴詐称をめぐる懲戒解雇の実戦的な戦い方は、以下のページを参考にしてください。

学歴(最終学歴)

問題となった学歴詐称が、労働力の適正配置を誤らせてしまったか否かが、懲戒解雇の有効無効の分かれ目となると考えられます。よって学歴の詐称が適正配置に影響を与えていないことが明らかな場合は、懲戒解雇までの処分は行き過ぎであると考えられます(より軽微な懲戒処分が有効と判断される可能性はある)。

学歴詐称は、その事実が確認されたならば、例え労働者が長年勤務していたとして勤続の功があっても、懲戒解雇されることもあります。

適正配置を誤らせて懲戒解雇となり、それが有効とだと判断された具体例

この説明ではイマイチ分かりにくいので、少し具体的な例をもって説明したいと思います。実際に過去にあった、新卒の方の実例です。

法務部門の新卒採用に際し、応募資格を法学部大学院卒に限定していた場合、ある労働者が学生の時、少しの法律書を読んだだけの知識を利用して経歴を偽り採用されたケースを考えてみましょう。

この労働者は応募資格を満たしてないばかりか、法務部門に必要とされる能力も持ち合わせていないため、採用時にそのことが露見した場合採用されることはまずありません。労働者が経歴を偽ったために、法務部門の職務遂行能力を持ち合わせない人間が配置されてしまったのです。よってこのケースでは、労働者に下された懲戒解雇は有効、と判断されることでしょう。

採用時に学歴を問われなかった場合(学歴不問の場合)は、学歴詐称で懲戒解雇されること自体に無理がある

よく「学歴不問」と書いてある求人を見かけます。そのような会社においては、採用時に学歴を偽って入社した労働者を、学歴詐称で懲戒処分もしくは懲戒解雇することは難しいと考えられます。

なぜなら会社は、採用や入社後の配置において、学歴を判断要素とすることを前提としていないからです。判断要素としていない以上、学歴の詐称で適正配置がねじ曲げられることも有り得ません。学歴不問の求人に対しては、労働者は会社に真実を告げる義務は負わない、と考えられます。

ここには注意が必要です。意外なことですが、懲戒解雇理由を堂々と言い渡せない会社ほど、過去のささいな非行や学歴詐称を理由にしてくるものです。採用時に学歴不問であったのに懲戒解雇理由に学歴の詐称を持ち出してきたら、当該学歴の詐称が配置にどのような影響を与えたのか、食い下がって質問していきます。

高学歴をより低い学歴だと偽ることも学歴詐称となる

「労働力の適正配置を誤らせてしまったか否か」という視点で考えると、高学歴(例えば大学院卒)を、真実より低い学歴(普通の大学卒業程度)だと申告した場合でも、その申告のために適正配置を誤らせた事実が生じたならば、懲戒解雇や懲戒処分の理由となってしまいます。

前掲のスーパーバッグ事件の裁判例をもう一度参考にします。この事件では、中卒・高卒であることが採用条件である機械オペレーターの仕事に短大卒であることを偽って入社し、後日その事実が露見して懲戒免職となってしまった労働者が解雇無効を主張して争いました。しかし東京地裁は、短大卒の経歴詐称と、その他の主要職歴の詐称の事実を理由に、その懲戒解雇を有効と判断しました。

職歴

過去の裁判例においては、重要な部分を占める職歴や、たった一つの職歴を偽る職歴詐称が、懲戒解雇を有効とする詐称だと判断されています。

逆を言えば、重要でない職歴や、入社してすぐ退職してしまったような在職期間の極めて短い職歴を詐称した事実だけをもって懲戒解雇のような厳罰を科すことは、行った職歴詐称の程度に比して厳しすぎると判断されます。

懲戒解雇は、企業の秩序を侵害した、もしくはしようとしている労働者に対してのみ有効に為し得る懲戒処分です。その程度の軽微な詐称では、労働力適正配置の誤りや採用戦略の崩壊等の企業秩序を乱れを発生させることも少ないからです。

犯罪歴

犯罪歴は、聞かれない以上申告する義務を負わない

採用時に会社から犯罪歴を聞かれない限り、応募者は自ら犯罪歴を申告をする必要はありません。その場合会社は、後日労働者に犯罪歴があることが露見しても、犯罪歴詐称を理由に有効に懲戒解雇することは難しくなります。

会社が採用時に応募者に犯罪歴の有無を質問することは違法な行為ではありません。会社には、応募者の中から己の希望に沿った者を自由に選択する自由があります。入社後会社生活になじめるか否かを判断するために、経歴や犯罪歴を聞いて採用の判断要素にすることは、よく行われることです。裁判例でも面接時の犯罪歴聴取は違法とはされていません。

しかし、聞かれてない以上、自ら申告までする義務は労働者にない、ということです。隠した犯罪歴があったとしても、会社が有効に懲戒解雇をし得るのは、その犯罪歴が企業秩序を侵害したことが明らかな場合(例えば、特定の犯罪歴があることが、会社の顧客から信頼失墜の事態を招くような場合)だけです。

聞かれても答えなくて良い場合

以下の場合には、応募者は会社から犯罪歴を聞かれても答える必要はありませんし、履歴書に書く必要もありません。

- 裁判途中の場合(確定した有罪判決が出てない場合)

- 逮捕・拘留されたが処分保留のまま釈放された場合

- 起訴猶予で釈放された場合

- 少年時、少年法における保護処分を受けた場合

確定された有罪判決が出た事件以外は、申告も記載も不要

履歴書における賞罰欄(賞罰欄のない履歴書が多い)の「罰」とは、確定された有罪判決を指していると考えられています。裁判係争中の事件は「確定された有罪判決」が出てない状態なので、賞罰欄に記載する必要はありません。また、採用時における質問にも、今係争中の事件を答える必要はありません。

「逮捕・拘留されたが処分保留のまま釈放された場合」「起訴猶予で釈放された場合」も、確定された有罪判決とはなっていないので、記載も申告も必要ありませんし、聞かれても答える必要はありません。

少年時代の非行歴も、申告・記載が不要

少年時代の非行歴については、履歴書に記載する必要はないとされています。以下の裁判例を見てください。

「・・・少年法第1条に定める同法の目的、後記少年法第22条第2項、第61条の趣旨を加味しつつ考えると、社会通念上履歴書の賞罰欄に少年時代の非行歴まで記載すべき義務があるものと解することはできない。よって原告が被告会社の面接試験において非行歴を積極的に告知せず、あるいは原告が会社に提出した履歴書の賞罰欄にただこの事実の有無を記載しなかったからといって、労使間の信義則に反するものとは到底いい得ない」【福岡地裁判決昭和49年8月15日 西日本警備保障事件 】

この事件における労働者は、少年時代に非行歴があり、少年法における保護処分を受けたことがありました。採用に際し労働者はこの事実を秘匿し、後日それが露見し懲戒解雇となったのです。

裁判所は、少年法の第1条、第22条第2項(審判の非公開)、第61条(少年が特定できてしまうような記事等の掲載の禁止)の趣旨から、少年時代の非行歴まで履歴書に記載する義務はないと判断しました。少年法はこれらの規程を設けることで、非行歴が明るみになって少年が社会的不利益を受けてしまう事態を予防しているのに、一方で会社が、採用時に非行歴の有無を申告させることで過去の非行歴を蒸し返すことは、少年法のねらいに反する、と考えたのでしょう。

懲戒解雇の理由(2):職務懈怠(担当している仕事を怠ったこと)

「職務懈怠」の行為の種類

「職務懈怠」とは、「担当している仕事を怠ったこと・与えられた職務を怠けること」です。「勤務懈怠」とも呼ばれることがあります。「職務懈怠」の典型的な内容は以下の行為となります。

- 無断欠勤

- 職務怠慢

- 勤務成績の不良

- 職場放棄

- 頻繁な遅刻

- 出勤不良

これらの行為で懲戒処分をするには、会社に責任がなく、行為の原因が労働者の身勝手な理由や不注意で行われており、かつ、指導しても改善の見込みが無い状態であることが必要となります。

ましてこれらの理由で懲戒解雇にするには、上記の要件に加え、その行為が会社に重大な損害を与え、企業秩序が乱されており、当該労働者を会社から追放しなければ企業内の秩序を保つことができないというやむを得ない状況が必要となります。その条件を、少し説明しましょう。

「職務懈怠」を理由に懲戒解雇する場合の有効条件とは?

会社が職務懈怠を理由に有効に懲戒解雇するには、以下の条件が必要となります。

- (1)周知済みの就業規則中に、当該問題行為が懲戒処分対象行為として定められており、かつ、問題行為に対する処分として「懲戒解雇」の手段が取りうることが明記されていること

- (2)問題行為について、会社側が労働者に数回にわたり改善指導しており、かつ十分な弁明の機会を与えたこと

- (3)問題行為について、過去に同行為を行った他の労働者にも同じ対応・処分をしていること

- (4)問題行為に対して行われた懲戒解雇が、行為の規律違反の程度やその事情に照らして、相当な程度の量刑であること

- (5)問題行為が企業内秩序を著しく乱し、当該労働者を企業外に排斥しなければ企業秩序を維持できないほど重大な程度であること

上記の条件(1)~(4)は、懲戒解雇以外の懲戒処分(けん責・戒告など)の有効成立条件であります。懲戒解雇という処分は労働者にとって最も重たい処分であるため、(5)の条件が加わります。

勤務懈怠を理由に懲戒解雇される事例では、多くの事例において、会社が、以前から気に入らなかった労働者に対し、ささいな職務懈怠を口実に懲戒解雇を強行する事例が見受けられます。よって、職務懈怠による懲戒解雇と戦う場合には、特に上記(3)の条件を詳しく吟味していきます。

各条件が満たされているか考えるための分析作業の方法とは?

上記各条件については、「満たしていなければ懲戒解雇が即座に無効となる」というものでもありません。

条件を満たしている程度や内容によって、総合的に判断されます。よって解雇無効を司法手続きによって争う場合には、各条件について一通り分析する必要があります。

各条件ごとの分析作業における具体的方法と注意点を見ていきましょう。

(1)周知済みの就業規則中に、当該問題行為が懲戒処分対象行為として定められており、かつ、問題行為に対する処分として「懲戒解雇」の手段が取りうることが明記されていること

これは、懲戒処分・懲戒解雇が有効に成立するうえでの大前提の原則です。「罪刑法定主義」と言われています。

あなたの職場に就業規則はありますか?あるならば、その就業規則について、労働者がいつでも自由に読むことができる状態となっていますか?

就業規則中の「懲戒処分」において列挙されている行為の中に、今回あなたの行った行為がありますか?そしてあなたの行った行為に対する処分として、「懲戒解雇」の処分がありますか?

就業規則があなたの職場に存在しない場合、もしくは、就業規則中に懲戒処分の条項が存在しない場合は、当該懲戒解雇が有効であるかどうかを考える必要はありません。就業規則中に懲戒解雇の規定なくして、懲戒処分は有効となりません。ましてや懲戒解雇など言うまでもありません。

周知されているか否か、については、就業規則の保管状況によって、その見解が分かれます。上司の机の中に保管されているような状態であるならば、周知状況について、徹底されていないと主張することも可能でしょう。しかし、無効が決定的となる要件になり得ないのが現実です。

よってこの条件を吟味する場合は、就業規則を見せてもらうか開示請求をして、問題行為が懲戒解雇の対象行為として存在するかどうか確認する作業に力を入れます。

(2)問題行為について、会社側が労働者に数回にわたり改善指導しており、かつ十分な弁明の機会を与えたこと

この条件は、労働者にとって最も過酷な処分である懲戒解雇が、その重さに見合った慎重な手続きによってなされたか、を満たすためのものです。経営者の思い付き等による懲戒解雇を抑制するための適正手続き条件です。

懲戒解雇をするためには、まず問題行為について、会社側が労働者に改善指導を行う必要があります。その指導は複数回行わることが一般的に求められています。

それと並行しつつ、労働者に機会をみて弁明の機会を与え、その時の労働者の言い分に配慮する必要があります。

そのような配慮をしても労働者に問題行為について改善が見られず、弁明時の言い分についても労働者に配慮すべき点が乏しい場合、改めて弁明の機会を与えたうえで初めて懲戒処分がくだせることとなります。

多くのブラック企業や個人経営の会社では、懲戒解雇にあたり適正手続き条件がほとんど守られていません。傲慢な上司・経営陣や、法を守る意識の低い個人事業主の感情的な思い付きで、極刑たる懲戒解雇がいともたやすく行われています。

あなたの懲戒解雇が突然前触れもなく行われた場合は、この適正手続き条件に問題があったと考えてほぼ間違いないでしょう。その点を重点的に、調停やあっせん、裁判等で主張して、解雇無効を狙っていくことになります。

(3)問題行為について、過去に同行為を行った他の労働者にも同じ対応・処分をしていること

ある問題行為について、それが同じ規定に程度も等しく違反している場合には、これに対する懲戒処分は同じ内容であることが必要となる、ということです。この原則に従うと、懲戒処分は、過去の社内における同様の事例について同じ取扱いとなる、ということです。

不当な懲戒解雇である場合、過去の処分例に比べて今回の処分が特別に厳罰であることがあります。社内における過去の懲戒処分例を調べるのは大変ですが、調べてみる意義はあるでしょう。

今まで暗黙の了解で行われている「ある行為」について、誰もそれについて懲戒処分を受けていないのにかかわらず、あなただけが突然懲戒処分の対象になった例はありませんか?それは紛れもない不平等な取扱いでしょう。過去の処分例を調べることが難しい場合は、このような出来事を反論の種とするのです。

例えばとある飲食店において、従業員の誰もが「つまみ食い」をしていた賞味期限切れ直後の惣菜について、特定の従業員だけに「つまみ食い」に対する懲戒処分を行ったり、特定の従業員だけに他の従業員よりも量刑の重い懲戒解雇を下す例は、不平等取扱いの典型例と言えるでしょう。

(4)問題行為に対して行われた懲戒解雇が、行為の規律違反の程度やその事情に照らして、相当な程度の量刑であること

会社が、労働者の起こした行為の内容や労働者に関わる様々な情状について、それらを念頭においた配慮をしないで重すぎる量刑を課した場合、懲戒権を濫用したものと判断されます。

日頃より経営者に反抗的で厄介な存在である特定の労働者が、懲戒処分の対象行為と考えられる行為を引き起こした場合を考えてみましょう。その行為の程度が軽微で、未来に渡って会社に重篤な損害を及ぼすものとは考えにくい行為であっても、ここぞとばかりに懲戒解雇処分を下すことがあります。このような会社側の処分は、相当性を欠いた懲戒解雇でありそれゆえに無効だと考えられます。

過去の幾多の裁判例において「懲戒解雇」が相当だとする勤務懈怠行為の程度とは、会社に著しい損害を与え、もしくは会社の信用の失墜を招き、勤務懈怠行為を引き起こしている当該労働者を会社から排除しなければ会社の経営秩序が保てないという程に深刻な程度、だと判断しています。

この裁判所の判断を見ますと、会社が懲戒解雇をするためには、かなり高い条件をクリアしないと有効に実行できない、ということが分かると思います。

あなたが会社から勤務懈怠を理由に懲戒解雇をされた場合は、まずあなたが懲戒解雇となった原因である行為を会社側に尋ねはっきりとさせ、その後、懲戒解雇が相当であるか、検討します。

相当性の判断のためには、会社側に懲戒解雇してきた理由をはっきりとさせる必要があるため、「解雇理由証明書(退職時等証明書)」を請求しましょう。

問題行為が企業内秩序を著しく乱し、当該労働者を企業外に排斥しなければ企業秩序を維持できないほど重大な程度であること

この条件も、相当性に関する条件といえるでしょう。特定の労働者を企業外へ追放するための方便として懲戒解雇が悪用されないように、裁判所が懲戒解雇の場合に限って判断をした条件です。

裁判例では、遅刻・無断欠勤などの一個の問題行為があっただけで懲戒解雇を認めることは稀であり、会社側が当該労働者に指導やその他の懲戒処分をして反省と改善を促しても状態が変わらない場合に、懲戒解雇が相当であると判断する傾向にあります。

また、労働者には職務遂行上多くの注意義務を負っていますが、その中で、その職務において基本的かつ重大な注意義務を怠った場合に、職務懈怠で懲戒解雇が認められる傾向にあります。

判断ポイントは、職務上における基本的で重要な注意義務を怠り、もしくは怠り続け、会社が改善を促しても改善をせず、それがために会社の信用失墜を招くような事態であるかどうか、という点です。

会社による事前の指導や処分が行われていない場合で、かつ懲戒解雇が認められるのは、労働者が就いている職務における基本的で重大な注意義務を怠り、会社に重大な損害と信用失墜を与えた場合だけだと考えられます。

しかし考えてもみてください。一介の労働者が上記勤務懈怠行為をしただけで、重大な損害や信用失墜行為、または企業秩序を大いに乱すような結果が引き起こされるでしょうか?テレビ局の看板アナウンサーのような立場の労働者でないかぎり、考えにくいです。

実情では、数回の指導をしたことを大義名分として、重大な損害等が発生していないにもかかわらず、懲戒解雇の強行が横行しているのが現実です。

勤務懈怠を理由に懲戒解雇されたら、例え平素より指導を数回受けていたとしても諦めることはありません。会社にとって重大な結果が引き起こされているかどうか判断しなければなりません。

少なくとも裁判においては、会社側に懲戒解雇該当理由についての立証責任が生じます。よって私たちが会社と交渉する場合は、懲戒解雇該当性について会社が主張立証責任を負っていることを告げ、懲戒解雇に至った原因を積極的に会社に示してもらうことになります。

懲戒解雇の理由(2):業務命令違反

【ポイント1】業務命令自体が有効なものであるか?

会社が持つ「業務命令」という権限は、労働者と会社が結んだ労働契約の範囲内で、労働者がしなければならない労働の種類・実際に働く場所・労働の遂行方法などの内容を会社が決定し、そしてそれを実現するための指示および管理を行う権限です。

つまり「業務命令」とは、会社と労働者が結んだ労働契約の内容を根拠にして発生する権限なのです。よって結んだ労働契約の範囲内を越えるような業務命令は、当然に無効なものとなります。

労働契約の範囲を越えるような労働契約とは、どのようなものがあるのでしょうか?

- 業務上の必要性という観点から見て、合理的な範囲を越えるもの

- 労働者のプライバシーなどを侵したり、嫌がらせ目的の業務命令など、人格的権利(人格権)を不当に侵害するもの

労働契約の範囲を越えるこれらの業務命令は、有効性という点において問題の生じる命令です。特に嫌がらせ目的でなされる業務命令は、その命令内容が労働契約の範囲内であったとしても、目的の不当性から権利濫用で無効となります。問題となりうる各命令内容をもう少し詳しく説明しましょう。

業務上の必要性という観点から見て、合理的な範囲を越えるもの

業務上の必要性があったとしても、その業務命令を遂行するにあたり生命の危険を伴うような場合(もしくは生命の危険を伴うと労働者が想像し得る場合)のように、業務遂行における合理的な範囲を越える場合は、有効な業務命令とはならない、と裁判所は判断しました。

有名な裁判例は、【電電公社千代田丸事件】です。韓国政府側による特定海域での一般商船に対する「撃沈声明」が出されていた時期、特定海域内(李承晩ラインを越えた海域)での海底ケーブル敷設工事の業務命令を拒否した労働者が懲戒解雇され、労働者がその懲戒解雇の有効性を争った裁判です。

『しかしながら、現実に米海軍艦艇による護衛が付されたこと自体、この危険がたんなる想像上のものでないことを端的に物語るものといわなければならず、また、前述のように、従前、朝鮮海峡への出航につき、危険海面手当、壮行会費、超過勤務手当等の支給に関する団体交渉が妥結して後に、布設船の出航が行なわれたというのも、動乱終結後においてなお、この危険が具体的なものとして当事者間に意識されていたからにほかならない、というべきであり(労使双方において客観的危険性の解消を知りつつ、あえて不要の支出をしたものとするのは相当でない。)、右危険を評価するにあたつて、前記李ラインの一方的設定および撃沈声明等により醸成された、わが国と韓国との間の当時における異常な緊迫状態を度外視することは、許されないといわなければならない。』【電電公社千代田丸事件・最三小判昭43・12・24】

労働者のプライバシーなどを侵したり、嫌がらせ目的の業務命令など、人格的権利(人格権)を不当に侵害するもの

労働者個人の人格にゆえんする権利を不当に害する業務命令も、業務命令の有効性を否定され得るものとなります。会社によって強制的に行われる所持品検査・特定の労働者に嫌がらせをすることを目的として発せられる業務命令などが該当します。

会社によって強制的に行われる所持品検査

会社によって強制的に行われる所持品検査に関わる有名な裁判例を見てみましょう。【西日本鉄道事件】です。運転手Xが、就業規則でも定められている靴の中まで調べることを含む所持品検査に際し、靴を脱ぐことを拒否し、それがために懲戒解雇され、Xがその処分を不服として解雇無効の確認を求めて裁判を起こした事件です。

裁判において、会社が行う所持品検査等の業務命令について、どのような条件をもって有効な業務命令となりうるかが示されました。

『おもうに、使用者がその企業の従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行なう、いわゆる所持品検査は、被検査者の基本的人権に関する問題であつて、その性質上つねに人権侵害のおそれを伴うものであるから、たとえ、それが企業の経営・維持にとつて必要かつ効果的な措置であり、他の同種の企業において多く行なわれるところであるとしても、また、それが労働基準法所定の手続を経て作成・変更された就業規則の条項に基づいて行なわれ、これについて従業員組合または当該職場従業員の過半数の同意があるとしても、そのことの故をもつて、当然に適法視されうるものではない。』【西日本鉄道事件・最二小判昭43・8・2】

所持品検査のような、労働者のプライバシー権を容易に脅かし得る性質の業務命令は、就業規則に示され、かつ労働組合や過半数労働者の同意がある場合でも、当然に有効な業務命令とはならない、ということです。

しかし当裁判例では、労働者に対する懲戒解雇自体は無効なものでないと判断されてしまいました。それは、問題となった所持品検査制度が以下の4つの条件をすべて満たしていたからです。

- 検査を必要とする合理的な理由が存在すること

- 極端でない一般的・妥当な検査方法であること

- 検査自体が社内制度として確立されており、全従業員に対して画一的に行われるものであること

- 就業規則その他の社内規則など、しっかりと明文化された規則の根拠に基づいて行われるものであること

もう一度、当裁判例の判決文を見てみましょう。

『所持品検査は、これを必要とする合理的な理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならない。・・・・所持品検査が、就業規則その他、明示の根拠に基づいて行われるときは、他にそれに代わるべき措置をとりうる余地が絶無でないとしても、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等、特段の事情がないかぎり、検査を受忍すべき義務がある。』【西日本鉄道事件・最二小判昭43・8・2】

特定の労働者に嫌がらせや不利益を課す目的でなされたもの

特定の労働者に対する嫌がらせを目的として出される業務命令も、有効な命令とは言えません。このような業務命令に労働者は従う必要もありません。

「特定の労働者」とありますが、よく見られるケースとして、労働組合を結成した、もしくは加入し、権利を主張する労働者に対し、不当で無効な業務命令がよくおこなわれます。ここで紹介する裁判例も、労働組合員に対して出された業務命令にからむ裁判例です。

会社(JR東日本)が労働組合のマーク入りベルトを着用した労働者に対し、ベルトを外すことと上司の前で就業規則の書き写し・音読を業務命令として命じました(5月11日は、朝の体操から終業時刻まで行わせ、昼休み以外は与えず、同月13日も同じ命令を発し、11時過ぎに労働者が体調不良を訴えるまで命令内容を強制した)。労働者はそのような命令は業命令の範囲を逸脱する違法な命令だとして、命令によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償を求めました。

裁判所は、そのような命令は、会社の持つ業務命令権の裁量を逸脱し、濫用した違法なものであり、労働者の人格権を傷つけたとし、会社に対し、労働者への損害賠償をすることを命じました。

『その命じ得る教育訓練の時期、内容、方法において労働契約の内容及び教育訓練の目的等に照らして不合理なものであってはならないし、また、その実施に当たっても社員の人格権を不当に侵害する態様のものであってはならないことはいうまでもない』【JR東日本「本荘保線区」事件・仙台高裁秋田支部判平成4・12・25】

【ポイント2】業務命令が有効であったとしても、業務命令に従わないことにつき労働者にやむを得ない理由や会社の手続きの不手際が存在していなかったか?

業務命令自体が有効であったとしても、労働者に、当該業務命令に従うと著しい不利益を被るなどのやむを得ない事情があったり、業務命令を遂行するにあたり会社側に手続き上の問題点があった場合、その懲戒解雇は無効と判断されます。

その条件に沿って懲戒解雇が無効と判断された裁判例を紹介します。【メレスグリオ事件】です。配置転換命令自体は有効だが、必要な情報を提供するなどの説明責任を果たしていないとして、本件配置転換命令に従わなかったことを理由とする懲戒解雇は無効だと判断した裁判です。

簡単な事件の経緯を説明しましょう。労働者Xに対し、会社Yは退職勧奨をしました。しかしXはそれを拒否。その後YはXに対し配置転換命令を出します。しかしそれもXは拒否。配置転換によりXの通勤時間は2倍に増えるなどの不利益が生じる事情があったからです。そこでYはXを懲戒解雇しました。Xは懲戒解雇を不服として、従業員の地位を確認するための地位確認請求裁判を起こしました。

裁判の判決文を示します。

『本件懲戒解雇の効力について配転命令自体は権利濫用と評されるものでない場合であっても、懲戒解雇に至るまでの経緯によっては、配転命令に従わないことを理由とする懲戒解雇は、なお、権利濫用としてその効力を否定されうると解すべきである。本件においてこれをみると、本件配転命令はXの職務内容に変更を生じるものでなく、通勤所要時間が約2倍となる等の不利益をもたらすものの、権利濫用と評すべきものでないが、Yは、Xに対し、職務内容に変更を生じないことを説明したにとどまり、本件配転後の通勤所要時間、経路等、Xにおいて本件配転に伴う利害得失を考慮して合理的な決断をするのに必要な情報を提供しておらず、必要な手順を尽くしていないと評することができる。このように、生じる利害得失についてXが判断するのに必要な情報を提供することなくしてされた本件配転命令に従わなかったことを理由とする懲戒解雇は、性急に過ぎ、生活の糧を職場に依存しながらも、職場を離れればそれぞれ尊重されるべき私的な生活を営む労働者が配転により受ける影響等に対する配慮を著しく欠くもので、権利の濫用として無効と評価すべきである。』【メレスグリオ事件・東京高裁判平12・11・29】

判決文をみていただくとお分かりのように、配置転換命令自体は、有効なものだと判断しました。首都圏における通勤時間事情に鑑み、片道2時間以上はそれほど珍しくないからという考えからです(業務命令によってそのような通勤時間に強制的に変更されること自体に問題があると思うのだが、そこは裁判官の考えなので今はあえて考えません)。

しかし労働者Xに、配置転換命令受諾をすべきか否かの決断をするための必要な情報を提示するなどの説明責任を果たしていないとして、会社Yによる懲戒解雇処分を無効としました。

【ポイント3】業務命令が有効であったとしても、労働者が業務命令に従わないことを原因とした現実的損害が会社に発生しているか否か?

ここでいう「現実的損害」とは、具体的な損害額がある程度把握されることが必要だとされます(積極的な損害)。なぜなら、曖昧な損害だけで労働者を懲戒解雇に処することができるならば、懲戒解雇の濫用が横行する事態となるからです。

「現実的損害」には、業務命令に労働者が従わないことによる会社の信用の失墜の事態、も含まれるとされます。信用失墜の事態は、「職務懈怠」のところで頻繁に問題となりますが、業務命令違反による信用失墜の事態も考えられます。

【ポイント4】で詳説しますが、現実的損害を証明する責任は会社側にあります。懲戒解雇は労働者に重大な不利益を生じさせる処分であるからです。

現実的損害を会社側に粘り強く証明させることは、次の【ポイント4】における懲戒解雇処分の相当性についての主張の重要な準備となります。ここで証明させた現実的損害がでたらめ、もしくは曖昧であるか、または軽微である場合、「このたびの懲戒解雇は、現実に発生した損害に比して不当に重すぎる処分であり無効である」という主張につなげることができます。

【ポイント4】業務命令が有効であったとしても、その業務命令違反に対する懲戒解雇が、現実に発生した損害の程度に比して重すぎないか?

労働者に課された懲戒処分が「懲戒解雇」であった場合、この条件をもって会社に反論することが重要な戦法となります。なぜなら、懲戒解雇は懲戒処分中最も重い処分であり、それに見合った労働者の問題行為も、重大なものであることが要求されるからです(懲戒処分の相当性の原則)。

どのような懲戒処分を下すかは、明確な選択基準もなく、会社側の裁量に属します。しかし裁量が会社側に属するといえどえも、その判断を誤り、もしくは悪用して不当に重い処分を課せば、その処分は権利の濫用として無効となるのです。

ですから、業務命令が有効だと判断されそうであっても、労働者側としては、会社側に、業務命令違反によって被った損害の程度の証明を、厳しく要求していきます(懲戒解雇は労働者にとって苛酷な不利益を与える処分であるため、懲戒解雇の有効性の証明の義務は会社に存するとされている)。

具体的に言えば、まず会社側に、労働者の業務命令違反によって生じた具体的な損害の程度、もしくは信用を失墜した具体的な事実を傍から見てわかるように証明するように要求し、会社側が立証してきたならばその損害について労働者の業務命令違反との因果関係の無いことを主張・立証します。具体的な損害の程度を証明できないのであれば、会社に損害も生じさせていないのに懲戒解雇の不利益を労働者が被るのは平等でないとして反論していきます。

懲戒解雇の理由(4):職務中の不正行為

職務中の不正行為による懲戒解雇といえども、就業規則中に該当行為が規定されてなければ懲戒解雇できない

労働者が懲戒解雇される理由として割と多いものに、職務中の不正行為が挙げられます。下に挙げる通り、道義的に責められるべきものから刑事罰の対象になるものまで、様々な不正行為があります。

- 会社の物品の窃盗

- 取引先からの収賄

- 利益相反行為

- 会社内での暴力行為

- セクハラ・パワハラ

- 顧客情報の漏えい

- 横領

- 背任

- 会社内での政治活動

上記の行為が、懲戒処分の対象となることは納得できます。しかしこれらが常識的に責められるべき行為であれ懲戒処分を行うためには、他の理由と同様に就業規則に懲戒処分の項目を設け、周知し、適正な手続きに従って行わなければなりません。

最後の「会社内での政治活動」については、それを就業規則中において懲戒処分の対象として処分することに、実際の裁判の現場と大学の法律学者の考えにおいて多少の意見の対立があります。しかし最高裁判所は、一定の条件を満たす以上は、就業規則中に政治活動の項目がある以上は、処分の対象とできる、と判断しています。学説の言い分については、私たちにはそれほど関係がないので割愛します。

不正行為があったことを証明する責任は会社側にあり

不正行為を起因とする懲戒解雇処分については、会社側が立証もせず、一方的に労働者を断罪するという問題が発生することが多々発生します。しかし不正行為があったことを証明する責任(立証責任)は、会社側にあります。

身に覚えのない不正行為を追及されたら、断固拒否しましょう。そしてはっきりと「立証をせよ」と通知しましょう。会社が立証もせずに懲戒解雇処分を行った場合は、その解雇は明らかに解雇権の濫用であり無効となります(逆に、会社によって不正行為の立証がなされた場合の裁判所の判断は、労働者に厳しい傾向がある)。

以前、不正行為について会社側から「この不良は、会社に損害を負わすためにわざとやったのだろう!そうでないならわざとじゃないことを証明しろ!」と言われたことがありました。論外な要求です。労働者はそのような要求に応じる必要はありません。私は、事前にカンペに以下の内容の文章を下書きし、面談において通告しました。

『社長がいう、私が懲戒解雇される理由である「わざと不良を出して会社に多大な損害を生じさせた」については、わざと不良を発生させたか否かの立証は、会社側がしなければなりません。しかし会社は今まで、私がわざと不良を発生させたことを証明しうる証拠を一切示していません。立証ができない場合は、この懲戒解雇は裁判で無効になりますよ。』

立証責任が会社側にあることを知っている使用者は、意外と少ないものです。通告することで会社側に不備を気づかせ、態度の変化を促すことは大変意味のあることです。

会社側によって立証がなされたとしても、すべてを諦めることはありません。懲戒解雇に付する程度の行為というのは、かなり程度の著しい不正行為であることを求められた裁判例もあるため、会社側によって立証が為された以上は、その点を重点的に主張して懲戒解雇だけを回避する等の裁判戦略が採られます。

軽微なミスは不正行為とならない

少なくなりましたが、いまだに中小・零細規模の会社においては、日頃より気に入らない労働者の仕事上のミス・過失を不正行為と結び付け、会社から追い出すための懲戒解雇理由とするケースが見られます(上記の例がいい例です)。

しかしよほど重大な過失がない限り、業務上のミスを不正行為とすることはできないと考えられています。会社は労働者の勤労によってより多くの利益を上げることができるのです。そうであるのに、損害が発生した場合に日頃の勤労による貢献を度外視し、損害を一方的に負わせることは、労働契約上も望ましくないと考えられます。

会社は労働者が仕事に従事することによって得られる利益を一手に享受できるのに、損害が発生したときだけ、その損害を労働者に追わせることは契約の公平性の観点からも認められません。

軽微なミスを懲戒解雇理由としてきた場合には、解雇については拒否の意思表示を示しつつ、懲戒解雇理由を記載した正式な通知書を要求します。

懲戒解雇の理由(5):私生活における非行・不行跡

私生活における不行跡・非行(過剰な政治活動・犯罪・不倫などの反道徳的行為など)について、会社は懲戒解雇を成し得るのでしょうか?

私生活における問題行為としてよく懲戒解雇の理由となるものは、以下の行為です

- 刑事罰を受けるような行為(刑法犯罪)

- 過度の政治活動

- 私生活における男女関係

しかしこれらの行為はみな、会社の指揮命令権の及ばない私生活中における行為です。よって裁判所は刑事罰を受ける行為を行った労働者に対してですら一定の判断基準による制限を付して、懲戒解雇(処分)を認める立場をとっています。その点を詳しく説明していきましょう。

「会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合」に懲戒解雇(処分)が許される

業務時間外における労働者の非行・不行跡に対しては、限定的に会社の懲戒権が及ぶ、というのが裁判所の考え方です。

会社と労働契約を結んだ労働者には、民法1条2項の「信義誠実の原則」によって、会社の業務上の利益・信用を損なわないように務める義務が生じます。しかし業務時間外は使用者の指揮命令権などが及ばないプライベートな時間であり、労働契約を結んだがゆえの義務を必要以上に求められることは、プライバシーの侵害にもあたることになります。

よって裁判所は、「会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合」に懲戒処分が許されるという判断をしました。

ここで有名な裁判例を見てみましょう。在日米軍基地である立川基地の拡張工事のための測量について、労働者が阻止行動(砂川事件)に参加して逮捕され罰金刑に処せられ、それを理由として当該労働者が懲戒解雇された裁判です。高等裁判所で懲戒解雇無効の判決が出され、会社側が本判決を不服として最高裁判所に上告しました。

最高裁は、会社の懲戒権が広く労働者の私生活にまで及ぶ可能性を示唆しました。

『・・・・営利を目的とする会社がその名誉、信用その他相当の社会的評価を維持することは、会社の存立ないし事業の運営にとつて不可欠であるから、会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような従業員の行為については、それが職務遂行と直接関係のない私生活上で行われたものであつても、これに対して会社の規制を及ぼしうることは当然認められなければならない』【日本鋼管事件・最二小判昭49・3・15】

続いて、労働者のプライバシーにも配慮し、「行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなければならない」という私生活の行為に対する会社の懲戒権に制限的な判断基準を示したのです。

『・・・・従業員の不名誉な行為が会社の体面を著しく汚したというためには、必ずしも具体的な業務阻害の結果や取引上の不利益の発生を必要とするものではないが、当該行為の性質、情状のほか、会社の事業の種類・態様・規模、会社の経済界に占める地位、経営方針及びその従業員の会社における地位・職種等諸般の事情から綜合的に判断して、右行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなければならない』【前出・日本鋼管事件】

「会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合」と併せて判断される他の要素とは?

本判決文を読んでいますと、懲戒の有効無効の判断においては、「会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合」を判断する際、以下の要素を考慮することに言及しています。

- 行為の性質

- 会社の事業の種類と規模

- 会社の経済界に占める地位

- 会社の経営方針

- 労働者の会社における地位と職種

もう一度、上掲の裁判例を見てみましょう。

『・・・・原判決は、他方において、被上告人らの前記行為が破廉恥な動機、目的に出たものではなく、これに対する有罪判決の刑も最終的には罰金二〇〇〇円という比較的軽微なものにとどまり、その不名誉性はさほど強度ではないこと、上告会社は鉄鋼、船舶の製造販売を目的とする会社で、従業員約三万名を擁する大企業であること、被上告人らの同会社における地位は工員・・・・・・にすぎなかつたことを認定するとともに・・・・被上告人らの行為が上告会社の社会的評価を若干低下せしめたことは否定しがたいけれども、会社の体面を著しく汚したものとして、懲戒解雇又は諭旨解雇の事由とするのには、なお不十分であるといわざるをえない。したがつて・・・・本件解雇を無効とした原審の判断は相当であり、原判決に所論の違法はない。』【前出・日本鋼管事件】

この判決で触れられている各要素について、少し解説をしていきましょう。

行為の性質

本判決においては、懲戒解雇の理由とされた労働者の行為が、自身の政治的思想から引き起こした行為であって「破廉恥な動機、目的」でないことを、懲戒解雇理由として不相当であると考えたようです。加えて、測量阻止行為に対して課せられた刑罰が、罰金2,000円程度の軽微なものであったことも、当該行為をして懲戒解雇せしめることが不相当であると考えました。

労働者の会社における地位と職種

地位

上告した会社は鉄鋼・船舶大手の従業員約3万人を擁する大会社であり、それに対し懲戒解雇された労働者の社内における地位は一工員にすぎませんでした。その事実は、会社の社会的評価に及ぼす影響は重大なものとならないという判断につながります。例えば、当該労働者が社会的知名度のある大会社における重要なポスト(会社役員など)を務め、その状態で当該行為に及んだならば、「会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合」と判断される可能性が高くなることでしょう。

職種

労働者の職種が懲戒解雇の有効性を左右した裁判例を見てみましょう。教え子との人目をはばからぬ交際と、卒業後の肉体関係等を理由とする妻子ある高校教諭に対する懲戒免職処分についての裁判例です。

裁判所は、高校教諭という職種に鑑み、当該教諭が妻子がありながら教え子と堂々と交際をし肉体関係を結んだことに対し、「教員に対する社会の期待と信頼を著しく裏切った」「その職の信用を傷つけ、職員の職全体の不名誉となるような行為を行った」として、当該不貞行為に対してなされた懲戒免職処分を有効としました。

『・・・原告は妻子ある高校教師でありながら教え子であった女子生徒とその在学中から親密な交際を始め、卒業後間もなく肉体関係をもつに至り、A高校の生徒、保護者及び地域住民に動揺を与えたのである。そうすると、原告は社会生活上の倫理はもとより教員に要求される高度の倫理に反し、教員に対する社会の期待と信頼を著しく裏切ったものであり、A高校の生徒をはじめ保護者及び地域住民に与えた不信感は容易に払拭しがたいといわざるをえない。したがって、原告は・・・・その職の信用を傷つけ、職員の職全体の不名誉となるような行為を行ったものというべきである。』【大阪府教委(池田高校)事件・大阪地判平成2・8・10】

公務員の職務外での非行については、社会的注目度も高く、一般国民に与える影響も大きくなります。ゆえに一般企業の労働者よりも懲戒解雇(処分)が有効と判断されてしまうケースが多くなります。

会社の事業の種類と規模

上告した会社は鉄鋼・船舶の製造販売を目的とする会社であって、測量・建築等を生業とする会社ではありませんでした。よって、労働者が基地拡張のための測量を阻止したことは、その行為の内容が所属する会社の業務とは無関係であり直接会社の名誉や信用を失墜させないため、解雇無効の判断につながったと考えられます。

懲戒解雇の理由(6):ダブルワーク(副業禁止規程違反)

副業は原則自由。ゆえに副業禁止規程に基づく懲戒には合理的な制限理由が求められる

仕事時間以外の時間において労働者が副業をすることは、基本的に自由であります。よって、ダブルワークを理由に懲戒処分・懲戒解雇にするためには、前提として就業規則中に副業禁止規程を設け、かつ、懲戒処分・懲戒解雇の理由中に、副業禁止の項目を入れなければなりません。

就業規則中にそれらの条項がない以上、会社は懲戒処分・懲戒解雇をすることはできません。労働者が私生活において時間を何に費やすかはまったく自由のだからです。また、職業選択の自由の観点からも、労働者は自由に本職以外の場で別の仕事をすることができると考えられています。

また、業務にさしつかえない程度の副業・競業避止義務に反することがない副業については、副業禁止規程が存在しても懲戒解雇はできないと考えられています。

合理的な理由のない副業禁止規程は、労働者の私生活における自由・職業選択の自由という、労働者が個人として持つ基本的人権を制約するものであり、ゆえに副業禁止条項はできる限り制限することが求められるからです。

副業禁止規程によって懲戒処分ができる副業・できない副業

本来の「業務に差し支えるような副業」の場合は、懲戒解雇が有効とされる傾向にある

裁判所は、「業務に差し支えるような副業」によって労働者が懲戒解雇された事件において、その懲戒解雇を有効だと判断する傾向にあります。

ここで裁判例を見てみましょう。会社による時間外手当廃止・それに代わる特別手当を支給の措置について、家具組立工が勤務時間外に会社に無断で同業他社で就労し、その結果懲戒解雇されたので、当該組立工が懲戒解雇を無効だとして裁判を起こした裁判例です。この会社では、就業規則中に兼業禁止規程が設けられていました。

『・・・・・「他への就業」が禁止されているのは、従業員が他へ就労することによつて会社の企業秩序ないし労務の統制を乱し、またはそのおそれがあるか、あるいは、従業員の会社に対する労務提供が不能もしくは困難となり、企業の生産性の高揚を阻害することを未然に防止することにあると解されるから、会社の企業秩序または労務の統制を乱すおそれがなく、会社に対する労務の提供に格別の支障を生ぜしめない程度のものは、就業禁止の対象とはならないものと解される。』【昭和室内装備事件・福岡地判昭47・10・20】

つまり裁判所は、会社の職場秩序に反せず、かつ、業務にさしつかえない程度の副業であるならば、その会社が副業禁止規程を就業規則中に持つ会社であっても、就業規則に違反しているとはいえない、と判断したのです。よって、違反しているとはいえない副業は、以下のものが考えられます。

- 主に自宅で行う内職

- 自宅で個人的に行うネット副業

- 講演活動

- 文筆活動(ブログの運営なども含む)

- ボランティア活動

- 余暇を利用した軽微なアルバイト

競業避止義務に反する副業は懲戒解雇が有効だと判断される傾向にある

労働者が、所属会社と同業のライバル会社で働いて収入を得ること・所属会社と同業の会社を設立して対価を得ることの2つの行為は「競業避止(きょうごうひし)義務」に違反する行為とされ、懲戒処分(解雇)の対象となるのが一般的であります。

労働者は在職中、同業他社で無断で働くこと(不正競業)によって使用者の利益を侵害しない義務を負っています(競業避止義務)。この競合避止義務違反ですが、意外と多いものです。労働者としては、仕事を通して得たスキルを活かして就職をすれば新しい職場で好スタートを切ることができるため、副業として就職する場合であっても、どうしても同業他社を選んでしまう傾向にあります。その傾向が競合避止義務違反の状態を多く作り出すことにつながるのです。

しかし裁判例は、競業避止義務違反を理由に解雇された労働者からの提訴に、厳しい判断をする傾向があります。

そうであっても、この義務に違反して懲戒解雇になった場合も、就業規則中に競業避止義務違反の条項があるか、解雇に至るまでの手続きはしっかりとなされたか、量刑が重すぎないかについて、分析と主張をしていくことは変わりありません。

低所得者が生活費確保のためにやむを得ず行う副業の場合は、懲戒解雇が無効だと判断される可能性がある

現在は、会社内で多くの非正規雇用労働者の方が、正規雇用労働者よりも低い水準の賃金で雇用されています。そのような立場の労働者が、家族を養うための生活費を確保するためにやむを得ずアルバイトなどの副業することは、労働者側にやむを得ない理由があると考えられます。

そのような立場の労働者に就業規則中の副業禁止規程を強硬に押し付けることは、合理的な理由のない制限であり懲戒権の濫用にもつながるため、裁判においても労働者に有利な判断が下される可能性が考えられます。

なぜなら、副業禁止規程は私生活における自由・そして職業選択の自由という労働者・日本国民として憲法上当然に認められる基本的人権を制約してしまうものであり、これにかかわる就業規則の条項はできるだけ制限することが望ましいと裁判所は考えるからです。

たとえ勤務している会社に副業禁止規程があったとしても、賃金が低く抑えられ生活費が足らなければ、労働者としてはなんらかの仕事を掛け持ちしてお金を稼がねばなりません。その「稼ごう」という合理的で自由な意思を制約するためには、会社側としてもそれなりの合理的な対応が求められます(賃金の上乗せ・別途手当の支給など)。労働者が副業などしなくても生活ができ、業務に専念できる環境を作り出すことが必要となるでしょう。

そのようなことも一切せず、ただ「就業規則中に副業禁止規程があるから懲戒解雇!」では、会社側に制限をしうる日頃の努力・禁止を課す前提が欠けているため、合理的な制限と認められなくなるのです。