不当な懲戒解雇を見抜くための懲戒解雇の「要件」の知識

懲戒解雇は労働者にとって多くの不利益を強要するため、解雇に納得がいかない場合は、戦う必要に迫られます。

しかし懲戒解雇を撤回させるためには、労働基準監督署はほぼあてにならず、自ら証拠を集め、知識を得て会社と交渉し、状況に応じて訴訟する必要があります。労働紛争の実務では、解雇の有効無効の決着は、訴訟や労働審判で着けるものとされているからです。

弁護士に相談・依頼することも一つの手段ですが、高額な弁護士費用を支払うことは、懲戒解雇をされて明日をも知れぬ生活に追い込まれた労働者にとっては、現実的な手段ではありません。

このページでは、不当な懲戒解雇と戦うための基本的な知識について、弁護士に依頼せず複数回戦った管理人自身の経験を合わせて詳しく説明していきたいと思います。具体的な戦い方については、不当解雇と戦う方法!懲戒解雇を撤回させるための実戦術 を参考にしてください。

皆さんが不当な懲戒解雇を撤回し、望む方向へ進むことができることを願っています。当ページが、その第一歩となることを!

懲戒解雇の要件は、裁判や労働審判でどのように判断されるのか?

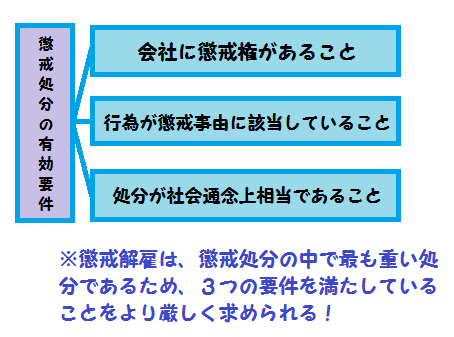

裁判例を参照にすると、懲戒処分が有効だとされる要件として考えられるものは、以下の3つです。

- 就業規則に「懲戒の種類および事由」が明記されており、会社に懲戒権が存在していること

- 労働者の行為が、就業規則に定められた懲戒事由に該当していること

- 懲戒処分は、懲戒の理由となった行為の性質や事情に照らして社会通念上相当なものであると認められること

これらの要件は、全部を満たしていなければ懲戒処分が即無効になるというものではありません。しかし、懲戒解雇は懲戒の中で最も重い処分なので、他の懲戒処分に比して上の3つを満たしていることをより一層要求されます。ここで、「懲戒解雇」に特記して上の3つの要件を言い直してみましょう。

- 就業規則の「懲戒の種類」に「懲戒解雇」が存在し、かつ「懲戒解雇事由」も明記されており、会社に懲戒解雇をする権限が存在していること

- 労働者の行為が「懲戒解雇事由」に該当していること

- 懲戒解雇は、行為の性質や事情に照らしてそれを課すことが社会通念上相当なものであることが必要

上でも触れましたが、解雇の有効・無効を判じてもらうのは、労働審判か訴訟です。解雇にまつわる労働紛争はある程度分類できるのですが、解雇に至るまでの具体的な経緯は、各紛争ごとに事情が違います。そこで、裁判や労働審判では、各紛争ごとの経緯や事情を考慮して、上の要件の実施状況を参考にしつつ、総合的に無効か否かを判断するのです。

先ほども言いましたが、懲戒解雇は、懲戒処分の中で最も重い処分です。普通解雇処分や諭旨解雇処分を通り越えた、いわゆる「極刑」であります。会社が上の条件を一つでも満たしていないならば、労働者に有利な判断(懲戒解雇無効)が下される確率は極めて高くなります。また、懲戒解雇の条項に該当もしないのに懲戒解雇してきた場合は、会社に勝ち目はありません。

現在は、懲戒解雇を含めた懲戒処分の規程がない就業規則のまま放置している会社は、ほぼ存在しません。よって裁判上、上の要件の中で最も焦点となるのが、「労働者の行為が「懲戒解雇事由」に該当していること」「懲戒解雇は、懲戒解雇の理由となった行為の性質や事情に照らして社会通念上相当なものであると認められること」です。

多くの裁判例では、「懲戒解雇は、懲戒解雇の理由となった行為の性質や事情に照らして社会通念上相当なものであると認められること」において、当該懲戒解雇が労働者の行為の内容や、労働者の会社に対する貢献度をかんがみて重すぎるので無効、という判断がなされています。

では以下で、上の要件をより詳しく説明していきましょう。

懲戒解雇のそれぞの要件をより詳しく知ろう

就業規則に「懲戒の種類および事由」が明記されており、会社に懲戒権が存在していること

就業規則に「懲戒」規程が整備されていないと、会社は労働者を懲戒する権限すらないことになります。ましてや懲戒解雇するなどもってのほかです。ですから、会社に懲戒解雇された時は、まず就業規則中に「懲戒」規程があるかどうかを調べ、次いで、「懲戒の種類」の中に「懲戒解雇」があるかどうかも調べます。

なぜこのような考え方をするのでしょうか?裁判例の考え方を見てみましょう。

『就業規則に「懲戒の種類および事由」が明記されており、会社に懲戒権が存在していること』の要件は、過去の裁判例から確立された

会社には、企業秩序定立権があり、労働者は、労働契約を締結した以上は、企業秩序遵守義務が生じます。そして、会社は、企業秩序違反行為をした労働者には制裁として懲戒処分を課すことができます【最高裁昭和58年9月8日第一小法廷判決 関西電力事件】。しかし懲戒権は、規則に制定して初めて権利を行使し得る、と制限を加えました【最高裁平成15年10月10日第二小法廷判決 フジ興産事件】。

規則に定めることで懲戒権が生じる、という考えは、「罪刑法定主義」の考え方です。「罪刑法定主義」とは、「法律が無ければ、刑罰もない、罰することができない」という考え方です。裁判例は、罪刑法定主義の派生原理である、一事不再理の原則(同一の事案に対し2回以上の懲戒はできない)、遡及処罰の禁止(懲戒処分規程ができるまえの行為については懲戒できない)、も懲戒処分の有効性を左右する要素としました。

上記二つの裁判例を見てみましょう。

「労働者は、労働契約を締結して雇用されることによって、使用者に対して労務提供義務を負うとともに、企業秩序を遵守すべき義務を負い、使用者は、広く企業秩序を維持し、もって企業の円滑な運営を図るために、その雇用する労働者の企業秩序違反を理由として、当該労働者に対し、一種の制裁罰である懲戒を課することができる」【最高裁昭和58年9月8日第一小法廷判決 関西電力事件】

「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種類及び事由を定めておくことを要する」【最高裁平成15年10月10日第二小法廷判決 フジ興産事件】

後者の裁判例は、読んで字のごとくですが、判決文中の「懲戒の種類」と「事由」についてもう少し詳しく説明し、具体例も示しましょう。

「懲戒の種類」とは?

裁判例文中の「懲戒の種類」とは、会社が行うことができる懲戒の行為の種類です。

会社が行う「懲戒」の行為の種類には、主なものとして「けん責・戒告・減給・降格・出勤停止・諭旨解雇・懲戒解雇」があります。懲戒解雇を行うに当たっては、就業規則中に、会社が行うことができる「懲戒の種類」の中に「懲戒解雇」も列挙しておく必要があります。つまり、就業規則中の「懲戒の種類」の中に「懲戒解雇」が記載されていない場合は、懲戒解雇はできない、ということです。

しかし現在の会社の就業規則には、労働者からの権利行使から会社を守るための企業防衛型就業規則が普及しており、「懲戒の種類」中に懲戒解雇が記載されてないような就業規則はほとんどありません。ましてや「懲戒」規程すらない就業規則など、ほぼ無い状態です。

「事由」とは?

裁判例文中の「事由」を説明しましょう。「事由」とは、「懲戒の種類」ごとに記載されている具体的な「行為」のことです。

たとえば懲戒の種類中の一つである「懲戒解雇」をするにあたっては、「懲戒解雇」の種類中に定められた「事由」に該当する行為があって、初めて懲戒解雇をする根拠を得るのです。「事由」は具体的に定められている必要があり、かつ、事由」にしっかりと該当していなければ懲戒解雇をする根拠となりません。

懲戒の「事由」には、多くの就業規則で、以下の行為が挙げられています。

- 経歴詐称

- 職務懈怠(無断欠勤など)

- 業務命令違反

- 業務妨害(正当性に欠ける労働組合の争議行為など)

- 職場における規律違反(セクハラ・パワハラなど)

- 従業員としての規律の違反(私生活における犯罪行為など)

各事由にも、それぞれ程度の軽いもの・重いものがあります。懲戒解雇の根拠となりうるためには、各事由のなかで重大な違法性を持った行為であることが必要となるでしょう。

例えば「経歴詐称」において、若い頃に勤務してすぐ辞めてしまった会社が複数あり、そのうちの一つを職務経歴書に記載していなかったとして、それだけの理由で重大な経歴詐称として懲戒解雇の理由とするのは、いささか処分が重すぎる、ということです。

労働者の行為が「懲戒解雇事由」に該当していること

懲戒解雇の理由となった行為が、懲戒解雇事由に存在しているかどうかをまず確認する

労働者の問題となった行為が、就業規則の「懲戒解雇事由」の規程の項目の中に存在している必要があります。

規程中に問題となった行為が挙げられていない場合は、懲戒解雇は有効性を失います。当該行為が懲戒解雇事由に存在していない事実が裁判で露見すれば、懲戒解雇は無効となる可能性が極めて高くなります。

例を挙げましょう。「懲戒解雇事由」の項目の中に、「無断欠勤を10回したとき」という規定があるならば、10回無断欠勤した事実がないと懲戒解雇したことの正当な根拠とならない。7回無断欠勤しただけでは、懲戒解雇の根拠とすることが出来ない。7回に及ぶ無断欠勤は一般的に考えると十分懲戒解雇に値する行為だと思っても、それだけでは懲戒解雇の正当性を裁判等で主張し切れず、相手方(労働者)から反論され得る、ということです。

裁判における判断は?

裁判においては、労働者の問題となった行為が、懲戒解雇事由の規程中の該当すると思われる項目に、本当に該当しているか否かが焦点の一つとなります。

懲戒解雇事由の規程中には、「その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき」のような、具体的な行為を示さない不明確で守備範囲が広きにわたる規程が存在していることが一般的で、この規程を根拠に、不当な懲戒解雇が行われることが度々あります。

裁判では、このような不明確な規程に該当していることを根拠にしてなされた懲戒解雇を双方が争う場合、裁判所の合理的な限定解釈によって当該行為が懲戒解雇事由に該当しているかどうかが判断されます。

懲戒処分時に知らなかった非違行為(違法な行為)を、事後に懲戒解雇する理由とすることはできない

懲戒処分時に知らなかった非違行為(違法な行為)を、事後に懲戒解雇する理由とすることはできません。以下の裁判例を見てください。

「懲戒処分当時に使用者が認識していなかった非違行為は、特段の事情のない限り、当該懲戒の理由とされたものでないことが明らかであるから、その存在を持って当該懲戒の有効性を根拠付けることはでいないものというべきである。」【最高裁平成8年9月26日第一小法廷判決 山口観光事件】

分かりやすい例を挙げましょう。2月1日に懲戒解雇をした場合、2月1日時点で使用者が知らなかった労働者の懲戒に該当するような違法行為を、後付けで懲戒解雇の根拠として追加することはできない、ということです。

懲戒解雇は、行為の性質や事情に照らしてそれを課すことが社会通念上相当なものであることが必要

問題となった労働者の行為が懲戒解雇事由に該当していたとしても、その事実だけをもって問答無用に懲戒解雇処分をすることは性急であり、労働者の行為の事情や性質、今までの労働者の会社への貢献度や勤務年数等に応じた社会常識的な処分であることが必要、という条件です。

労働者側は、懲戒解雇の有効性を争う裁判において「懲戒解雇事由に該当しているが、労働者の会社への貢献度等を考慮すると、懲戒解雇のようなあまりに不利益な処分は相当でなく、無効である」という主張を頻繁に行います。そして多くの裁判例で、懲戒解雇は諸事情に照らして不相当に重き処分であるとして、無効と判断されています。

よって懲戒解雇の有効無効を裁判等で争うことを考えている労働者の皆さんは、たとえ会社側から指摘された行為が懲戒解雇事由に該当していたとしても、あきらめないでください。行為にまつわる情状酌量となりうるような諸事情・勤務年数・貢献度等を、丁寧に主張・立証していきましょう。

その「相当性」の要件から生じる、使用者に求められる具体的な要請を以下で説明しましょう。皆さんが主張する場合の参考にしてください。

懲戒解雇をはじめとする懲戒処分は、公平に行われている必要を要する

同じ規程に同じ程度違反した場合、違反行為をした労働者には、常に同じ程度の処分が課せられることが求められます。しかし多くのブラック企業では、使用者の不公平な判断・個人的な感情で、労働者によって処分の内容が違っているのが現状です。

排除したい労働者がいる場合、同程度の問題行為を起こした排除をしたい労働者には懲戒解雇処分を下し、そうでない労働者には懲戒処分すらしない、もしくは軽い処分を課す、という不公平な扱いが、法を守る意識の低い会社では横行しています。

また、過去においては黙認してきた問題行為について、特定の労働者がその行為をしたら厳しく処分を課す、というのも、公平性の点から大きな問題となります。

これらの公平に欠ける処分例は、要件を厳しく問われる懲戒解雇においては無効と判断され得る重大な要素となります。過去の処分の前例や、他の労働者に下された処分において自己に課された処分と差がある場合は、必ず主張しておきたい事実です。

懲戒解雇するには、適正な手続きにのっとって行われる必要がある

懲戒処分、特に懲戒解雇を行う際には、「適正な手続」にのっとった処分が要求されます。詳しく説明しましょう。

就業規則において、労働組合との協議などが要求されている場合は、当然にその手続を守らなければなりません。そのような規程が無い場合であっても、対象労働者に弁明の機会を与えることは最低限行わなければなりません。

弁明の機会が与えられないままに一方的に行われた懲戒解雇は、懲戒解雇の解雇権濫用として無効となります(軽微な手続上のミスがあるだけの場合は除く)。

また、懲戒処分の手続や懲戒事由を労働者が知りうるためにも、就業規則が周知されている状態であることも当然に要求されます。

前掲の裁判例を再び見てください。「懲戒処分時に知らなかった非違行為(違法な行為)を、事後に懲戒解雇する理由とすることはできない」の箇所です。

懲戒解雇時に知らなかった労働者の違法行為を懲戒解雇の根拠として主張することも、適正手続きの点から無効の原因とされます。このような主張をすることは、労働者にとっては不意打ちとなり、弁明の機会が失われてしまうからです。懲戒解雇は、懲戒処分の中で最も重たい処分であるから、その決定と実行にあたっては、労働者に十分な弁明の機会を与えることを要求されます。後付けで懲戒理由を増やと、その理由について労働者が弁明をする機会・時間的余裕が与えられません。よって、手続きの適正さという観点からも、事後に懲戒処分理由を増やすことが認められないと判断されるのです。

ただし、適正な手続の要請は、裁判において重要視されないケースもあります。弁明の機会が与えられなかったことですら、「軽微な手続上のミス」と判断されてしまうこともあります。しかし我々労働者は、弁明の機会が与えられなかった事実は、しっかりと主張していく必要があるでしょう。

当ページ参照文献

当ページ参照文献

免責事項

当サイトは、利用者が当サイトに掲載された情報を用いて行う行為について、一切責任を負うものではありません。

法律等は頻繁に改正等が行われますので、あくまでも参考としてください。また、本サイトは予告なしに内容を変更することがあります。