労働紛争解決の最終手段。自分だけで民事訴訟を起こすには。

労働紛争において頻繁に起こる解雇や賃金未払い問題において、最も一般的な解決手段となるのが「民事訴訟」です。

残念ながら、解雇の労働紛争においては、労働基準監督署は労働者のために行動してくれることはまずありません。監督署の窓口に行っても、最終的な解決は訴訟で行うようにと勧められるだけです。

しかし訴訟となると多くの人が、傍から見た難解さに尻込みしてしまいます。しかし訴訟は誰でも自分だけで起こすことができるものです。弁護士に委任しなければできないもの、ではないのです。

当ページでは、何件もの労働訴訟を自ら行ってきた管理人や管理人の先輩諸氏の経験をもとに、自分だけの力で民事訴訟を起こす際に参考となる知識を紹介していきたいと思います。

自分で訴状や準備書面を作成する際の参考となる書籍についても、紹介していきたいと思います。

労働紛争における民事訴訟の活用のポイント

労働紛争における最終手段として唯一挙げられるのが、「民事訴訟」となります。あらゆるトラブル事案について、司法(裁判官)の判断を仰ぐことができるからです。

労働審判という、やや簡便で、かつ迅速な解決手続きが平成18年から運用されましたが、審理が複雑になりがちな事案(整理解雇・計算が複雑な未払賃金訴訟など)については、民事裁判で審理をするように運用されています。

労働審判に比べ、本人で行うことがしやすい側面がある民事訴訟

労働審判は解決までの期間が短く済む魅力的な解決手段ですが、審理が短期間で集中して行われるため、第一回目の審理までに高度な内容を伴った審判申立書を作成しなければならず、第一回期日において弁舌をもってやりとりする要素も高く、本人で行うには難しい側面もあります。

その点民事訴訟においては、解決までの期間が長い分、じっくりと訴状を作成する期間もあり、相手方に対する反論も、基本「準備書面」という文書を通してじっくりと反論することができます。審理の過程で書面の書き方や反論の仕方について勉強することも可能であり、最終期日までに多くの経験を積みながら戦うことができます。

医学的知識を要求されるような過労死訴訟などの高度なノウハウを要される訴訟等を除いては、意外と弁護士を立てず本人だけで戦おうと考えている労働者向けの解決手続きであると考えています。

「訴訟は、取り返しのつかない敗北をしない範囲内において、自己の尊厳を賭けて行うもの」

裁判手続きを解説した市販の書籍には、「訴訟は損得でするもの」という文言が見受けられます。実際に労働裁判を戦ってきた私や先輩諸氏によると、その文言は半分の部分では当たっていて、半分の部分については言及していないと考えています。

「(労働)訴訟は、取り返しのつかない敗北をしない範囲内において、自己の尊厳を賭けて行うもの」というのが、私たちの考えです。損得だけを基準にして目の前の戦うべき事案を諦めたならば、そこには消し難い悔しさが残り、泣き寝入りした場合と同じ気持ちを味わわせられます。しかし自己の望む結果を得られなかったとしても、実際に戦いのために時間を使い、会社側に己の主張をぶつけたならば、そこには大きな力が湧き、前を向くことができるのです。

長い期間、恨みや悔しさ、無念の感情に引きずられることは、以後の職業生活に大きな影を落とします。それは金銭で測ることのできない大きな損失となります。

民事訴訟の流れ

原告による訴えの提起(訴状の提出)

訴状の作成

原告が裁判所に、自ら作成した訴状を提出することで訴訟が始まります。よって訴訟を起こすには、まず訴状を作成することから始めます。

管轄裁判所へ訴状の提出

作成した訴状は、管轄の裁判所に提出します。管轄裁判所の受付に提出し、そこで受理されることで裁判手続きが動き出すのです。受理された訴状には事件番号が付され、被告として訴状に記載された者に対し呼出状が作成されます。

被告による応訴(答弁書の提出)

裁判所から被告に対し、呼出状が送付されます。被告は答弁書を作成し、裁判所に提出のうえ、呼出状に記載の日時に裁判所に出頭しなければなりません(日時に欠席すると、原告の訴えを認めたものとして敗訴となります)。

口頭弁論

口頭弁論とは、裁判所に出頭して、事前に提出した書類(訴状・答弁書・準備書面など)について「相違ありません」という行為のことです。口頭弁論と書いてありますので、法廷で雄弁に主張する姿を想像しますが、日本の裁判ではそのようなことは滅多にありません。

証拠調べ

主張を裏付けるために提出された書類などの証拠について、調べる手続きです。この証拠調べについても、日本の裁判においては、法廷で激しい議論などの応酬を伴った調査行為はめったに行われません。

ただ、「当事者尋問」については、原告であれば、裁判官・被告(被告に弁護士がついている場合は、多くの場合で弁護士が代わりに質問する)からいくつかの質問を受けることになります。本人で市訴訟をする際は、この当事者尋問が、最大のヤマ場であり、緊張する瞬間となるでしょう。

和解の試み

裁判においては、訴訟の様々な過程において、裁判官主導による和解の試みが行われます(両者に主張に隔たりが多い場合や感情的対立が激しい場合は、行われない場合もある)。多くの場合で、当事者尋問が行われた後での和解の試みが多いようです。私の裁判においても、すべてが当事者尋問の後で行われました。

裁判の途中において和解が成立すれば(裁判上の和解)、裁判官は判決文を書かなくて済むため、積極的に和解の試みが行われます。相手方に弁護士がついていれば、その弁護士を通じて金銭解決における金額の話し合いをすることになります。しかし傲慢な弁護士である場合は、その旨を告げ、裁判所における期日において話し合った方が良いでしょう。

判決

裁判の途中において行われた和解の試みが不発に終わった場合、口頭弁論の最終日において判決言い渡しの日が伝えられ、言い渡しの日に判決が出ます。

判決の確定

判決は、判決文の正本が裁判所から被告へ送達されてから14日以内に、被告が控訴申立てをしなければ、「確定」となります。確定した判決には執行文が付され、相手方が判決の内容に沿った対応をしない場合、強制執行(差押え等)をすることができるようになります。

民事訴訟の管轄

「管轄」は、実際に申立てをする場合に大変重要な問題となってきます。労働者が訴訟を起こす場合を前提に、管轄の説明をしていきましょう。

民事訴訟は、その訴額によって、訴えを提起する場所が変わってきます。

- (1)会社の住所・居所・営業所・事務所の所在地を管轄する地方裁判所

- (2)紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて、当該労働者が現に就業し、もしくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所

- (3)労働者と会社が、合意で定めた地方裁判所がある場合は、その地方裁判所

- (4)相手方の住所または居所(相手方が法人その他社団または財団である場合はその事務所または営業所)が日本国内にない場合、または知れない場合は、その最後の住所地を管轄する地方裁判所

- (5)相手方が外国の社団または財団である場合において日本国内にその事務所または営業所がない場合は、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所

多くの場合で、(1)・(2)の地方裁判所に申立てをすることになります。(3)については、就業規則等で、会社の住所地を管轄する裁判所が合意で定めた裁判所、と記載されている場合がほとんどであり、結局、(1)・(2)の地方裁判所に該当することになります。

(1)会社の住所・居所・営業所・事務所の所在地を管轄する地方裁判所

いくつかの例を挙げましょう。(3)の合意がなく、会社の所在地が愛知県名古屋市にある場合は、名古屋地方裁判所に審判の申立てをすることになります。

(2)紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて、当該労働者が現に就業し、もしくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所

(3)の合意がない場合で、労働審判を申立てする労働者が働いていた場所が京都工場であった場合、つまり(2)に該当するケースの場合は、会社の本社の所在地が愛知県名古屋市であっても京都地方裁判所に申立てをすることができます。

(3)労働者と会社が、合意で定めた地方裁判所がある場合は、その地方裁判所

資力の乏しい労働者にとって厄介な「専属的合意管轄裁判所」

問題は、(3)のように労働契約書において、合意裁判所が定められている場合です。定められた裁判所は「専属的合意管轄裁判所」と呼ばれます。

この場合、労働者の現住所が京都であっても、名古屋地方裁判所に申立てをしなければなりません。もう一度、労働契約書を見てみましょう。そこに労働審判も名古屋地方裁判所が合意裁判所である旨の記載がなされていますか?されていない場合は、京都地裁でもよいですが、記載されている場合は、名古屋地方裁判所となってしまいます。

(3)で合意した地方裁判所に審判申立てをすることが労働者にとって極めて大きな不利益を生じさせる場合、裁判所に申し立てすることにより、労働者の住所地の近くに移送してもらうことができる場合があります。

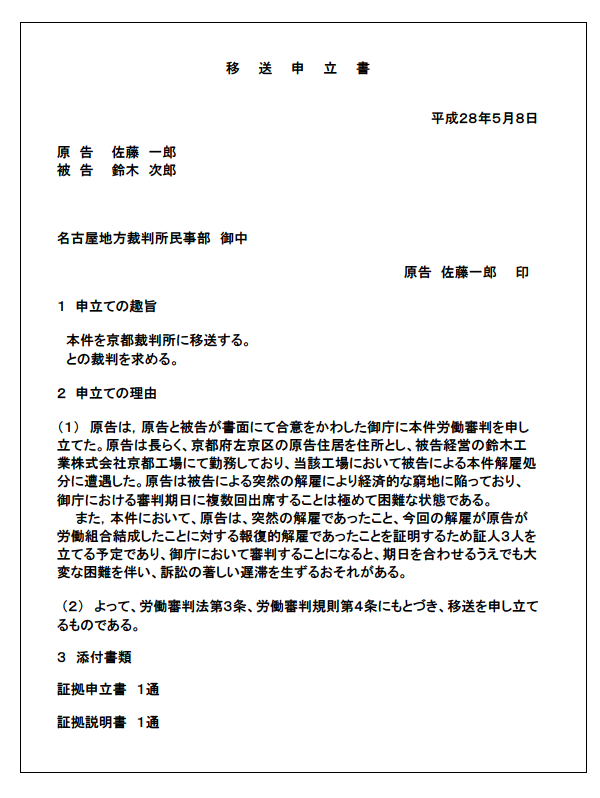

「移送申立書」で労働者の住所地を管轄する地方裁判所に移送させる方法

(3)で合意した地方裁判所に審判申立てをすることが労働者にとって極めて大きな不利益を生じさせる場合、裁判所に申し立てすることにより、労働者の住所地の近くに移送してもらうことができる場合があります。

この場合は、「移送申立書」という書面にて、移送の申立てをすることになります。申立てをする場合は、移送申立書に移送を申し立てる理由を記載しなければなりません。

しかしこの「移送申立書」を提出すると、会社側は高い確率で、答弁書と併せて「移送申立てに対する意見書」なるものを提出して、労働者の申し立てに反発してきます。裁判所は、両者の主張を参考にして、もしくは独断にて、移送するかしないかを判断します。

実際、労働者の現住所が合意した裁判所から遠隔地であるという理由だけで移送が認められることは少ないのが現実です。裁判所は、遠隔地であるならば弁護士を雇って対応すればいい、という労働紛争の実情を把握していないと思われる考え方をするからです。

上掲の移送申立書の例文は、私が申立てをした内容に、プライベートの配慮を加えたものです。例文では、労働者が京都から名古屋地方裁判所に出向くのが大変であるから、京都地方裁判所へ移送を求めています。しかし京都と名古屋は遠くないと判断される可能性も高いでしょう。

労働者側に証人が複数存在し各人の審判期日への出頭の調整が極めて難しいなどの事情があると、移送が認められる可能性は高くなります。上掲の移送申立書においては、3人の証人を立てることがうかがえます。しかしこのような事情があるケースはなかなかありません。

よって、経済的事情で遠隔地の合意裁判所に出頭するのが難しかったり、弁護士に労働審判の代理人の依頼をすることができない労働者は、法律扶助制度を利用して己にかかる負担を軽減する等の現実的対応策をするしかありません。

民事訴訟にかかる費用

裁判を起こす場合、もしくは裁判をしている最中には、様々な出費が出ます。一般に、この費用は「訴訟費用」と「訴訟費用以外の費用」に分けられます。両者の違いは、誤解を恐れずわかりやすく言えば、「裁判に勝った場合に、相手方に負担させることができる費用かどうか」です。学究的な定義は厳格ですが、私たちは司法試験の受験生や法曹職ではないため、このような区別の仕方で十分でしょう。

例を挙げましょう。弁護士費用についてです。裁判に勝つと、訴訟費用を相手方に負担させることができますが、弁護士を立てることによって発生した費用は、相手方に負担させることはできません。逆にいうと、相手方が弁護士を立てた際にかかった費用についても、こちら側が負けた場合でも負担しなくてよいのです。

各費用について、詳しく説明しましょう。

裁判を起こす時に必要となる費用(訴訟費用)

裁判を起こす場合に必要とされる、裁判所によって決められた費用のことを「訴訟費用」といいます。

訴訟費用を相手方に負担させるには、訴状作成の際、「請求の趣旨」の箇所に、「訴訟費用は被告の負担とする。」という文言を入れておきます(訴状の書き方については、後述します)。そのように記載しておくと、勝訴の判決が出た際の判決文に、「訴訟費用は被告の負担とする。」という文章が加えられることになります。

しかし、相手方(被告)も、答弁書において「訴訟費用は原告の負担とする。」という文言を入れてきます。もしこちらの主張が認められず請求が棄却された場合(敗訴した場合)には、相手方が負担した費用を負担することになります。

訴訟においては和解の試みが頻繁に行われます。そこで和解が成立(裁判上の和解が成立)すると、「訴訟費用は各自の負担とする。」という文言によって訴訟費用が各自の負担となって事態が収められることが多くなります。私が和解をした場合も、すべてはこの形で、訴訟費用については決着がつきました。

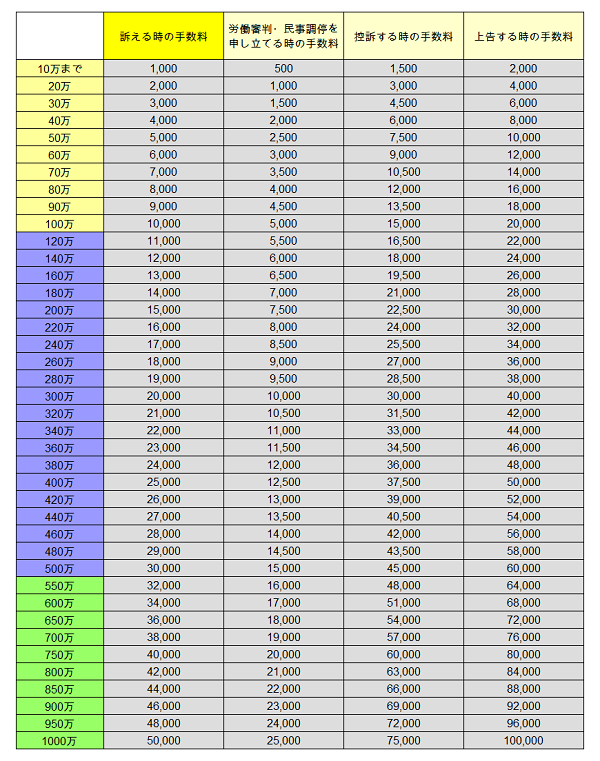

収入印紙代(手数料)

収入印紙代については、労働裁判においては意外と難しいケースがあります。裁判について一般的な質問をしに行く機会があるならば、そこで尋ねても良いでしょう。しかし請求する額によっては、収入印紙代が高額となるケースもあります。訴訟で請求する金額が1,000万円までの収入印紙代(手数料)は、以下の図の通りです。

不当な扱いを受けて生活が厳しい労働者にとっては、裁判のし始めに支払う収入印紙代は厳しい負担となるため、訴訟をするしないの重要な判断要素となります。よってここでは、収入印紙代がいくらになるかについて、自己で判断できるように詳しく説明します。事前に収入印紙代が分かれば、経済的に苦しい場合には訴訟自体をしない選択もできますし、「訴訟救助」制度を利用して裁判を行う決断もできます。

収入印紙代は、裁判において請求する金額によって変わってきます。一部の例外(解雇予告手当・休業手当・割増賃金・年次有給休暇賃金)を除いた通常の未払賃金請求訴訟のように請求金額がはっきりとしているものであれば、訴額の算定方法はそれほど難しくありません。

労働裁判で頻繁に行われる不当解雇に対する訴訟(地位確認等請求訴訟)においては、従業員たる地位の確認の請求とともに、解雇されてから解雇の無効が判断される期間までの賃金も併せて請求するため、訴額の計算について、詳細に検討・計算する必要が生じます。また、解雇予告手当・休業手当・割増賃金・年次有給休暇賃金等の未払賃金請求訴訟についても、未払い分と同額の付加金も請求できることから、計算が変わってきます。それらについて、少し掘り下げて説明しましょう。

不当な解雇の無効を求める訴訟(地位確認等請求訴訟)の訴額計算方法

「従業員としての地位が存在することの確認を求める請求」と「解雇無効の判決が出るまでの賃金の請求」を併せて行う「地位確認等請求」においては、地位確認請求の訴額(160万円)と、無効判決が出るまでの期間の賃金の請求総額に対応した訴額の、高い方を訴額とします。この二つの訴額の合計が、地位確認等請求の訴額となるわけではありません。

※地位確認請求と併せて解雇無効の判決が出るまでの賃金も請求する場合、訴訟の名前は「地位確認等請求」という名前になります。「等」が加えられるのですね。

「従業員としての地位が存在することの確認を求める請求」の場合の訴額は、裁判に勝ったことで得られるであろう利益(訴えの利益)の価額の算定ができないため、訴額を160万円とみなし、それに対応した収入印紙代の13,000円となります。

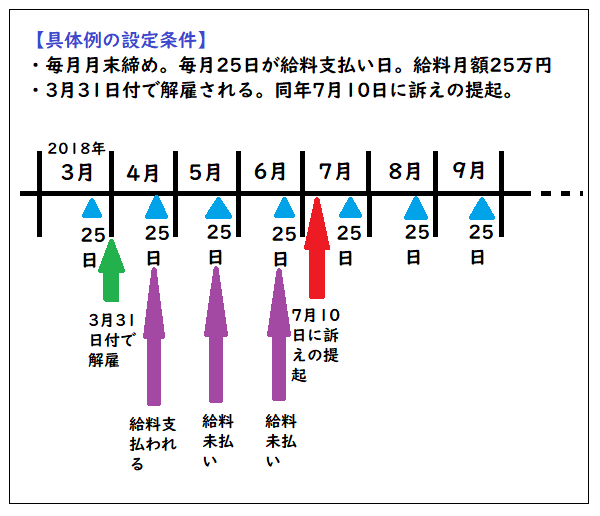

「解雇無効の判決が出るまでの賃金の請求」の場合の訴額は、「解雇されてから訴えの提起までの間に経過した賃金支払い日に、支払われなかった賃金の総額」と「訴えの提起から一年が経過するまでの間に経過する賃金支払い日の数×賃金額」の二つの額の合計が訴額となります。

解雇無効を争う場合の訴額160万円と、上記「解雇無効の判決が出るまでの賃金の請求」に対応した訴額を比べ、高い方の額が訴額となり、その訴額に対応した収入印紙代となります。そこではじめて、地位確認等請求の収入印紙代がはっきりするのです。

「解雇無効の判決が出るまでの賃金の請求」の訴額は、5月25日支払分(25万円)+6月25日支払分(25万円)+7月10日~来年7月9日までに経過する給料支払日回数12回×25万円(300万円)=350万円となります。訴額350万円の場合の収入印紙代は20,000円であり、地位確認請求だけの場合の収入印紙代は13,000円。

訴額350万円の場合の収入印紙代は20,000円であり、地位確認請求だけの場合の収入印紙代は13,000円。「解雇無効の判決が出るまでの賃金の請求」の方の収入印紙代のが高くなります。

よって、具体例における訴訟の収入印紙代は、「20,000円」ということになります。

解雇予告手当・休業手当・割増賃金・年次有給休暇賃金の未払賃金請求訴訟の場合の訴額は?

解雇予告手当・休業手当・割増賃金・年次有給休暇賃金の4つについては、これらに未払いがある場合で未払賃金請求訴訟を起こす際は、未払い分と同額の金額を未払い分と併せて請求することができます。この併せて請求できる部分を「付加金」といいます。

各裁判所で、付加金を含めた請求額をもって訴額を決めるか否かで扱いが違っていましたが、近年最高裁判所において「付加金は訴額に上乗せしない」という判断がでました。

この判断によって、私たちは付加金も請求する場合であっても、付加金を除いた本来の請求分のみに応じた収入印紙代をもって裁判を起こすことできることになります。

労働紛争に巻き込まれ、収入の激減・予定外の出費に追い詰められている労働者にとって、たとえ1・2万円でも出費が抑えることができるのは、大変意義のあることであります。

あらかじめ納付しておく郵便切手代

郵便切手代は、解雇事件・未払賃金請求事件の区別なく、ほぼ一定です。自身の経験によりますと、おおよそ6,000円程度でした。

民事訴訟が始まると、こちら側が裁判所に提出した準備書面等が相手方に送付されたり、相手方から裁判所を介して相手方の作成した準備書面等が郵送されてくるようになります。その時使用される郵便切手を、あらかじめ納付しておくのです。

民事訴訟終了後に使用していない郵便切手がある場合は、その切手は納付した本人に返還されます。自身の経験によりますと、準備書面を頻繁に交わした一年半に及ぶ裁判で、戻ってきた郵便切手はおよそ2,100円分でした。

その他の費用(鑑定・証人尋問の際にかかった費用)

「証人」を立てる場合・「鑑定」を依頼する場合には、それぞれに独特の費用がかかることになります。

これらの費用については、こちら側が勝訴すれば相手方に負担させることができます。特に「鑑定」については、必要な費用が高額となる(5万円~10万円)ため、相手方に負担させることのメリットは大きいでしょう。

「証人」を立てる場合の費用

「証人」を立てることで自己の主張を立証しようと考えるなら、「証拠申出書」を提出し証人を立てる旨を裁判所に伝えないといけません。そして、証人を立てる場合は、日当として一日8,000円程度の金額がかかります。

また、こちら側の証人を裁判所に呼んで証言してもらう際は、来てもらう際の交通費を負担します。

「鑑定」をしてもらう場合の費用

鑑定費用は、最も頻繁に多用される筆跡鑑定では、5万~10万円くらいの費用がかかると考えられます。

裁判においては、筆跡鑑定や印鑑の印影鑑定がよくおこなわれます。金銭の貸し借りトラブルの裁判においては念書・借用書等の筆跡鑑定がよくおこなわれますが、労働裁判においてはあまり行われることがないようです。

鑑定費用は、鑑定の申立てをした側がいったん負担をします。訴状や答弁書において「訴訟費用は相手方の負担とする、との確定判決を求める」という文言を入れた場合は、勝訴判決の時はそれが認められることになるでしょう。

鑑定を希望する際は、訴状を出す際に裁判所書記官に費用をあらかじめ納めることになります。自ら鑑定人を指定しない場合は、裁判所が鑑定人を選任します。また、自ら鑑定人を指定した場合であっても、裁判所がその者を選任しないこともあります。

「弁護士費用」は「訴訟費用」には含まれない!

先ほども触れましたが、弁護士を立てた場合にかかった費用は、こちら側が勝訴したとしても、相手方に負担させることができません。こちら側が敗訴した場合でも、相手方が弁護士を立てた際にかかった費用を、負担する必要はありません。

近年、弁護士会の報酬基準なるものが廃止され、弁護士によってかかる費用が違うケースが見られます。有名な弁護士であれば、立てる際にかかる費用は高額になりがちです。例えば、相手方の費用まで敗訴の際に負担することであれば、もし相手方が高名で費用の高い弁護士を立てていた際、資力の低い当事者は、敗訴によって経済的な窮地に追い込まれる可能性があります。

これは相手方の不法行為によって損害をこうむった人間が訴訟を起こす際に、裁判を起こす権利を制約しかねないリスクとなります。裁判を起こす権利は日本国憲法ですべての国民に認められた権利であるため、そのような権利を制約しうるような法律の決まりは(基本的には)作られません。

例外があります。原告による訴えの提起が相手方に対する違法な行為である場合には、被告が支払った弁護士費用等について、原告が引き起こさせた損害額として、損害賠償請求認容によって原告が負担する可能性があります。しかしこのようなケースは、きわめてまれであると言えるでしょう。

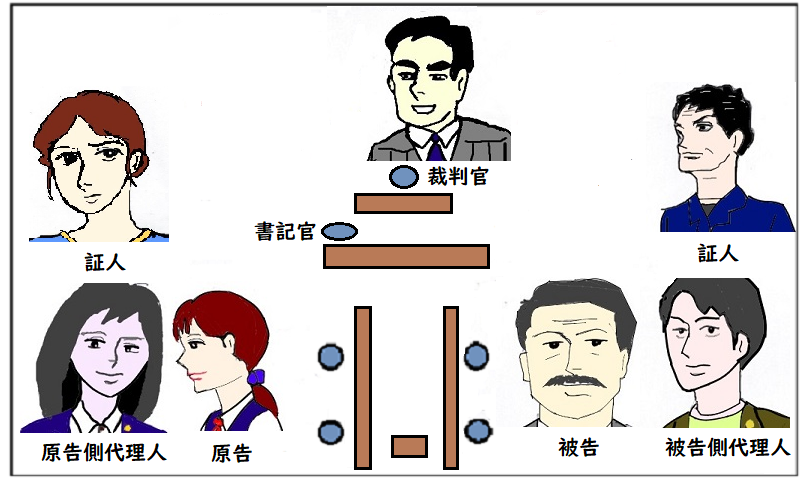

民事訴訟の当事者(登場人物)

基本的に、民事訴訟に関わる人間は、裁判官・裁判所書記官・原告・被告の4人となります。

裁判の当事者(原告と被告)がそれぞれ訴訟代理人(裁判の当事者からの委任を受けて当事者に代わって訴訟の手続きを行う者)たる弁護士・司法書士を立てる場合は、その者が加わります。

加えて、各当事者が、自身の主張を立証するために、証拠として証人を立てる場合は、その証人も裁判に関わることになります。

意外なことに、両当事者に訴訟代理人が付いている場合の裁判率は、全体の3割程度なのです。残りの7割は、両方に代理人が付いていないか、片方に代理人が付いていないか、なのです。この割合は、簡易裁判所の裁判においてはより一層顕著となります。

民事訴訟の終了